Wir sind mehr als ein nur ein Haufen Experten. Bei uns verschmelzen Intelligenz und Herzlichkeit zu einer Gemeinschaft. In unserer Zusammenarbeit spürt man das Miteinander, die Freude und das Feuer, das uns antreibt. Unser Blog gewährt dir Einblicke – nicht nur in unsere Köpfe, sondern auch in unsere Herzen. Erlebe Erfahrungswerte und Einsichten, direkt aus dem Herzen der Praxis für die Anwendung in der Praxis.

Organisationsentwicklung

Foto von Thirdman auf pexels.com

Analyse der Wirksamkeit interner Beratung und des organisationalen Absorptionsdrucks

Von Marcus Winterfeldt

In einer zunehmend von Komplexität und rasanten Veränderungen geprägten Arbeitswelt gewinnt die interne Organisationsberatung als strategische Funktion zur Begleitung von Lern- und Veränderungsprozessen stetig an Bedeutung. Sie agiert an der Schnittstelle von Individuum, Team und Gesamtorganisation und hat das Potenzial, enorme Kapazitäten für die Selbstorganisations- und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens zu erschließen. Doch gerade mit dieser strategischen Relevanz wächst auch der Druck, die eigene Wirksamkeit nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nicht nur für die Legitimation der Beraterfunktion und die Allokation von Ressourcen entscheidend, sondern dient auch als zentrales Steuerungsinstrument zur qualitativen Weiterentwicklung der eigenen Interventionen. In der Praxis stößt der Versuch einer validen Wirksamkeitsmessung jedoch auf fundamentale methodische und theoretische Herausforderungen, die tief in der Natur komplexer sozialer Systeme verwurzelt sind.

Die Spannung zwischen dem berechtigten Anspruch auf Transparenz und evidenzbasiertes Handeln einerseits und den realen Gegebenheiten organisationaler Beratungsprozesse andererseits ist beträchtlich. Die Schwierigkeit, kausale Ursache-Wirkungs-Ketten zu isolieren, die Heterogenität der Erfolgskriterien und die kontextuelle Einbettung jeder Intervention machen simple Evaluationsmodelle unbrauchbar. Die folgende Analyse beleuchtet diese Komplexität, indem sie zunächst die grundlegenden methodischen Probleme der Wirksamkeitsforschung im Beratungskontext detailliert darstellt und die Grenzen linear-kausaler Messlogiken aufzeigt.

Der Wunsch, die Wirksamkeit von Beratung durch klare, kausale Nachweise zu belegen, ist verständlich und folgt einer wissenschaftlichen Logik, die in vielen Disziplinen als Goldstandard gilt. Jedoch gerät dieser Ansatz an seine Grenzen, wenn er auf die Realität komplexer sozialer Systeme wie Organisationen trifft. Die grundlegende Spannung zwischen dem Ideal des kontrollierten Experiments und der eigendynamischen, vernetzten Natur organisationaler Prozesse stellt die Beratungsforschung vor erhebliche methodische Herausforderungen. Ein strategisches Verständnis dieser Grenzen ist entscheidend, um realistische Erwartungen an Evaluationsstudien zu formulieren und die Wirksamkeit von Beratung angemessen zu bewerten. Gerade weil eine simple, lineare Kausalität nicht nachweisbar ist, rückt die Frage nach der systemischen Positionierung und der Rollenarchitektur des Beraters ins Zentrum der Wirksamkeitsanalyse.

Die zentrale Schwierigkeit bei der Messung von Beratungswirkung liegt in der Natur organisationaler Systeme selbst. Aus systemtheoretischer Sicht sind Organisationen als autopoietische, also sich selbst erzeugende und selbstreferenzielle Kommunikationssysteme zu verstehen. Sie reagieren auf externe Impulse – wie eine Beratungsintervention – nicht in einer deterministischen Ursache-Wirkungs-Kette, sondern gemäß ihrer eigenen internen Logik, ihrer Geschichte und ihrer aktuellen Zustände (Bachmann & Loermann, 2021). Die Wirksamkeit einer Intervention ist somit fundamental vom intervenierten System selbst abhängig.

Aus dieser Erkenntnis folgt, dass Beratung nicht als direkte, steuernde Einflussnahme verstanden werden kann, die ein vorhersagbares Ergebnis produziert. Vielmehr zielt eine systemische Intervention primär darauf ab, das System zu „irritieren“ oder „Anstöße“ zu geben. Solche Impulse können die etablierten Muster und Selbstbeschreibungen der Organisation verstören und so die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung neuer, konstruktiver Muster erhöhen (Bachmann & Loermann, 2021). Ob und wie das System diese Irritation verarbeitet, bleibt jedoch seiner Selbstorganisation überlassen und ist von außen prinzipiell nicht voraussehbar.

Wenn nun versucht wird, diese komplexen, nicht-linearen Phänomene mit traditionellen, linear-kausalen Forschungsmethoden wie dem Randomized Controlled Trial (RCT) zu messen, muss ein „theoretischer Kompromiss“ eingegangen werden (Bachmann & Loermann, 2021). Man misst systemische Phänomene mit einer Methodik, deren Grundannahmen (z. B. isolierbare Variablen, kontrollierbare Bedingungen) der Natur des Untersuchungsgegenstandes widersprechen. Dies führt zwangsläufig zu einer methodischen Verzerrung und einer Vereinfachung, die der Realität nur unzureichend gerecht wird.

Die Isolation einzelner Wirkfaktoren wird zusätzlich dadurch erschwert, dass jede Intervention in einen hochgradig vernetzten organisationalen Kontext eingebettet ist. Effekte sind selten das Resultat einer einzelnen Ursache, sondern entstehen aus dem Zusammenspiel unzähliger, oft nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren. Zudem verlaufen Veränderungsprozesse in Organisationen typischerweise nicht linear, sondern in zirkulär kausalen Dynamiken, in denen Wirkungen wieder zu Ursachen werden und sich gegenseitig verstärken oder abschwächen (Kosfelder, 2019).

Bachmann & Loermann (2021) fassen die daraus resultierenden methodischen Probleme prägnant zusammen:

Die Unmöglichkeit, homogene Stichproben zu ziehen: Jede Organisation ist einzigartig in ihrer Kultur, Geschichte und Struktur, was Vergleiche zwischen verschiedenen Systemen erschwert.

Die Uneinheitlichkeit und damit Nicht-Vergleichbarkeit der Interventionen: Beratungsprozesse werden auf den spezifischen Kontext zugeschnitten und sind daher selten standardisierbar.

Die Perspektivenabhängigkeit der Wirkungen: Was aus der Sicht des Managements ein Erfolg ist (z. B. Effizienzsteigerung), kann von Mitarbeitenden als erhöhter Druck und Misserfolg wahrgenommen werden.

Vielfältige nicht-kontrollierbare Einflussfaktoren: Marktveränderungen, Personalfluktuation oder interne politische Verschiebungen können die Ergebnisse einer Beratung maßgeblich beeinflussen, ohne dass dies im Forschungsdesign kontrolliert werden kann.

Selbst wenn man die Kausalitätsproblematik temporär ausklammert, bleibt die Frage, was genau als „Erfolg“ gemessen werden soll. Die Forschung zeigt, dass es kein einheitliches Erfolgskriterium gibt. Stattdessen existieren verschiedene Ebenen der Erfolgsmessung, die jeweils eigene methodische Herausforderungen mit sich bringen (vgl. Kosfelder, 2019; Widmer, 2018).

Objektive Veränderungsmessung - Prä-Post-Differenzwerte: Die Berechnung der Veränderung von Kennzahlen vor und nach der Beratung. Herausforderung: Erhöhter statistischer Messfehler durch Mehrfachmessungen; eine statistisch signifikante Veränderung sagt noch nichts über die praktische Relevanz aus.

Subjektive Beurteilung - Retrospektive Veränderungsbefragungen: Klienten schätzen rückblickend das Ausmaß ihrer Veränderung ein. Herausforderung: Starke Anfälligkeit für subjektive Verzerrungen und Erinnerungsfehler.

Subjektive Beurteilung - Globale Zufriedenheitsurteile: Einfache Befragungen zur Zufriedenheit mit der Beratung. Herausforderung: Geringe psychometrische Güte; es ist unklar, ob die Zufriedenheit tatsächlich auf die Beratungswirkung oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist.

Zielerreichung - Zielerreichungsskalierungen (Goal Attainment Scaling): Vorab definierte, individuelle Ziele werden auf einer Skala bewertet. Herausforderung: Die individuellen Ziele sind zwischen verschiedenen Klienten kaum vergleichbar, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

Die entscheidende Erkenntnis aus der Therapieforschung, die sich auf die Beratung übertragen lässt, ist die weitgehende Unabhängigkeit dieser Erfolgsebenen. Eine Studie von Michalak, Kosfelder et al. (2003) konnte zeigen, dass das objektiv berechnete Ausmaß einer Verbesserung (Differenzwerte) kaum mit der subjektiven Zufriedenheit der Klienten oder der eingeschätzten Zielerreichung korreliert. Für die Bewertung interner Beratung bedeutet dies: Ein Projekt kann aus organisationaler Sicht (z. B. anhand von KPIs) erfolgreich sein, während die beteiligten Personen unzufrieden sind und ihre individuellen Ziele als nicht erreicht betrachten – und umgekehrt. Eine eindimensionale Erfolgsmessung greift daher immer zu kurz.

Trotz dieser erheblichen methodischen Hürden lassen sich in der Forschung spezifische Wirkfaktoren identifizieren, die insbesondere für die Praxis der systemischen internen Beratung von hoher Relevanz sind und im folgenden Abschnitt erörtert werden.

Systemische Beratung ist nicht primär als ein „Methodenkoffer“ zu verstehen, aus dem je nach Bedarf ein passendes Werkzeug gewählt wird. Vielmehr handelt es sich um eine spezifische, theoriegeleitete Haltung und eine besondere Art der Beobachtung, die auf den Prinzipien der Systemtheorie und des Konstruktivismus basiert (Bachmann & Loermann, 2021). Sie geht davon aus, dass Probleme durch die Muster des Zusammenspiels in einem System aufrechterhalten werden und Lösungen aus den Ressourcen des Systems selbst entstehen müssen. Für die Steigerung der Effektivität interner Beratung ist es daher von strategischer Wichtigkeit, die aus dieser Haltung resultierenden, spezifischen Wirkfaktoren zu kennen und gezielt zu nutzen.

Obwohl eine lineare Kausalitätsmessung schwierig ist, hat die Wirksamkeitsforschung eine Reihe von Faktoren identifiziert, die in systemischen Interventionen konsistent mit positiven Ergebnissen in Verbindung gebracht werden. Basierend auf der Analyse von Bachmann & Loermann (2021) lassen sich folgende zentrale Wirkfaktoren zusammenfassen:

Hypothesenbildung und Perspektiverweiterung: Die Fähigkeit des Beraters, auf Basis unterschiedlicher theoretischer „Landkarten“ (z. B. systemtheoretische Modelle) Hypothesen über die Funktionslogik der Organisation zu bilden, ist ein Kernprozess. Indem der Berater diese Hypothesen und bewusst unterschiedliche, auch widersprüchliche Perspektiven in die Kommunikation einbringt, regt er die Organisation an, ihre eigenen Selbstbeschreibungen zu hinterfragen und neue Sichtweisen zu entwickeln.

Kontextsensitivität und Anschlussfähigkeit: Wirksame Interventionen müssen zum spezifischen organisationalen Kontext passen. Dies erfordert ein tiefes Verständnis für die Kultur, die Kommunikationsmuster und die impliziten Regeln der Organisation. Der Wirkfaktor des Kontext-Reframings bezeichnet die Fähigkeit, Probleme in ihrem organisationalen Zusammenhang neu zu deuten. Entscheidend ist zudem die Gestaltung anschlussfähiger Interventionen, also solcher Impulse, die von der Eigendynamik des Systems aufgenommen und verarbeitet werden können, anstatt auf Widerstand zu stoßen oder wirkungslos zu verpuffen.

Gezielte Irritation: Anstatt Lösungen vorzugeben, besteht die zentrale Interventionslogik darin, etablierte Muster gezielt zu verstören und Irritationen auszulösen. Dies geschieht durch Interventionen, die die gewohnten Kommunikations- und Entscheidungsroutinen unterbrechen. Erfolgt diese Irritation zum passenden Zeitpunkt, kann sie die Selbstorganisation des Systems anregen und den Weg für neue, konstruktive Muster ebnen.

Förderung von Reflexivität: Eine Schlüsselfunktion des Beraters liegt in der Schaffung von Reflexionsräumen. Er fördert die Beobachtung zweiter Ordnung, also die Fähigkeit der Organisation, sich selbst bei der Art und Weise zu beobachten, wie sie Probleme konstruiert und bearbeitet. Durch das Anregen dieser Selbstbeobachtung werden implizite Annahmen und „blinde Flecken“ sichtbar, was die Grundlage für organisationales Lernen schafft.

Die Bedingungen, unter denen interne Berater agieren, unterscheiden sich fundamental von denen externer Kollegen. Diese Unterschiede in der organisationalen Positionierung, den Erwartungsstrukturen und der Einflussmacht modifizieren die Wirkungsweise der oben genannten Faktoren erheblich.

Die permanente Anwesenheit und formale Zugehörigkeit eines internen Beraters zum Organisationssystem kann die Anschlussfähigkeit signifikant erhöhen. Durch detailliertes Wissen über informelle Netzwerke, die Organisationskultur und die „politische Landkarte“ können interne Berater Interventionen oft passgenauer gestalten als Externe. Gleichzeitig birgt genau diese Nähe eine erhebliche Gefahr: Die Fähigkeit zur neutralen Beobachtung und zur wirksamen Irritation kann gefährdet sein. Die Einbindung in bestehende Hierarchien, Loyalitätserwartungen und soziale Beziehungen kann die für eine Intervention notwendige Distanz und „Fremdheit“ untergraben.

Diese inhärente Ambivalenz der internen Position macht eine detaillierte Analyse der multiplen Rollen und systemischen Funktionen des Beraters zwingend erforderlich, um seine Wirksamkeit zu verstehen.

Die Wirksamkeit interner Berater hängt maßgeblich davon ab, wie sie ihre Rolle im Organisationssystem definieren und die damit verbundenen, inhärenten Spannungen navigieren. Eine unklare oder widersprüchliche Rollengestaltung führt nicht nur zu Verunsicherung aufseiten der Klienten und des Beraters selbst, sondern kann die intendierte Wirkung von Interventionen neutralisieren. Die strategische Bedeutung einer bewussten und klar kommunizierten Rollenarchitektur kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Interne Berater bewegen sich konstant in einem Spannungsfeld, das durch mindestens drei konkurrierende Rollenerwartungen definiert wird:

Die Rolle des Fachexperten: In dieser Rolle wird vom Berater erwartet, dass er spezifisches Wissen einbringt und konkrete Lösungen für identifizierte Probleme liefert. Dies entspricht der klassischen Expertenberatung, bei der das Klientensystem die Bearbeitung eines Anliegens an das Beratersystem delegiert (vgl. Zirkler, 2005; Widmer, 2018).

Die Rolle des Prozessgestalters: Hier agiert der Berater nicht als Inhaltslieferant, sondern als Vermittler, der die Organisation befähigt, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe und die Stärkung der Problemlösekompetenz des Klientensystems, was dem Kern der Prozessberatung entspricht (vgl. Zirkler, 2005; Widmer, 2018).

Die Rolle des Mitglieds: Als Angestellter der Organisation ist der interne Berater Teil des Systems, das er berät. Er ist in formale Hierarchien und informelle Netzwerke eingebunden, unterliegt Loyalitätserwartungen und teilt eine gemeinsame organisationale Realität.

Empirische Befunde von Hoffmann (1991) zeigen, dass interne Berater tendenziell eine direktive „Problemlöser“-Rolle (Expertenrolle) bevorzugen (vgl. Hoffmann, 1991, S. 101). Diese Präferenz korrespondiert häufig mit dem organisationalen Druck nach schnellen, messbaren Ergebnissen, der den Ruf nach einfachen „Wirkungsnachweisen“ verstärkt und damit die systemische Grundhaltung untergräbt. Für interne Berater wird dieses Spannungsfeld durch ihre Zugehörigkeit zur Organisation weiter verkompliziert. Die Erwartung, schnell „nützliche“ und sichtbare Lösungen zu liefern, kann den Raum für prozessorientierte Begleitung, die oft langsamer und weniger direktiv verläuft, erheblich einschränken.

Ein zentraler Mechanismus systemischer Wirksamkeit ist die „Koppelung von Berater- und Klientensystem“ (Bachmann & Loermann, 2021). Dieser systemtheoretische Begriff beschreibt eine Form der Verbindung zwischen zwei ansonsten operational geschlossenen Systemen, die es ermöglicht, dass Ereignisse im einen System als relevante Informationen (Irritationen) im anderen System verarbeitet werden können. Ohne eine solche strukturelle Kopplung bleiben Interventionen für das Klientensystem bedeutungslos.

Genau hier liegt eine der größten potenziellen Stärken interner Berater. Durch ihre permanente Präsenz, ihre formale und informelle Einbindung und ihre leichtere Zugänglichkeit können sie eine besonders enge und dichte strukturelle Kopplung zum Klientensystem herstellen. Sie verstehen die „Sprache“ der Organisation, kennen die relevanten Akteure und die impliziten Entscheidungsprämissen. Diese enge Kopplung ist die strukturelle Voraussetzung für jene hohe „Anschlussfähigkeit“, die Bachmann & Loermann (2021) als zentralen Wirkfaktor identifizieren. Dadurch können interne Berater Resonanzen erzeugen und Impulse setzen, die für externe Berater, die nur temporär und punktuell andocken, oft schwerer zu erreichen sind.

Während diese enge Kopplung die Anschlussfähigkeit und damit die potenzielle Wirksamkeit steigern kann, birgt sie gleichzeitig die zentrale Gefahr der Vereinnahmung durch das System. Diese wird im folgenden Kapitel systemtheoretisch als „Absorptionsdruck“ analysiert.

Der „Absorptionsdruck“ kann als das zentrale professionelle Risiko für interne Berater definiert werden. Er beschreibt die systemische Tendenz der Organisation, den internen Berater so stark in ihre bestehenden Routinen, Kommunikationsmuster und Rationalitäten zu integrieren, dass dieser seine wirksamkeitsstiftende Differenz zum System verliert. Die strategische Relevanz dieses Phänomens ist fundamental: Wenn der Absorptionsdruck überwiegt, wird der Berater lediglich zu einem weiteren Rädchen im bestehenden Getriebe, reproduziert die vorhandene Logik und neutralisiert damit seine eigentliche Funktion, Impulse für Veränderung und Lernen zu setzen.

Der primäre systemtheoretische Mechanismus zur Erklärung dieser Vereinnahmungsgefahr wird von Mingers als das Phänomen der „konfluierenden Differenzen“ beschrieben. Die zentrale These lautet:

„Die zunehmende Ähnlichkeit der Sichtweisen von Klientensystem/Auftraggeber und Beratersystem lässt die Differenz von Fremd und Selbst verschwimmen und an Signalcharakter für hilfreiche bzw. ‚notwendige‘ Interventionen verlieren.“ (Mingers, 1996, S. 279, zitiert nach Zirkler, 2005, S. 26)

Durch die permanente Einbindung in die Organisation nähert sich die Perspektive des internen Beraters (Beratersystem) unweigerlich der des Klientensystems an. Die Fähigkeit, alternative Beobachtungen zu machen und „fremde“ Perspektiven einzunehmen, erodiert. Laut Mingers (1996) wird dieser Prozess durch bestimmte Voraussetzungen begünstigt und führt zu spezifischen, die Wirksamkeit untergrabenden Folgen:

Routinen: Die Einbindung in die täglichen Abläufe und Kommunikationsroutinen des Klientensystems.

Starre Kontextualisierung: Eine enge, unflexible Definition des Beratungskontextes, die alternative Sichtweisen von vornherein ausschließt.

Zementierung bestehender Latenzen: Verdeckte Konflikte oder dysfunktionale Muster werden nicht thematisiert, sondern durch die angepasste Sichtweise des Beraters unbewusst stabilisiert.

Nicht-erfolgende Interventionen: Da die notwendige Differenz fehlt, um ein Problem als solches zu erkennen oder eine alternative Handlungsmöglichkeit zu sehen, unterbleiben entscheidende Impulse für Veränderung.

Eine zu enge Einbindung des internen Beraters in die operativen und politischen Dynamiken der Organisation führt, abgeleitet aus der Theorie der konfluierenden Differenzen, zu gravierenden Konsequenzen für seine Wirksamkeit:

Verlust der kritischen Distanz: Die Fähigkeit zur Beobachtung zweiter Ordnung – also die Fähigkeit, die Muster der Organisation von außen zu betrachten – geht verloren. Der Berater wird „betriebsblind“.

Verringerung der Irritationsfähigkeit: Anstatt die Systemlogik zu hinterfragen und zu irritieren, reproduziert der Berater sie. Dies führt zu den von Mingers (1996) beschriebenen „nicht-erfolgenden Interventionen“, dem Kern des Wirkungsverlustes.

Rollendiffusion und Loyalitätskonflikte: Die notwendige Abgrenzung zwischen der Beraterrolle und der Rolle als Kollege oder Mitarbeiter verschwimmt. Der Berater wird in Loyalitätskonflikte verstrickt, die seine Unparteilichkeit und damit seine Glaubwürdigkeit untergraben.

Gefährdung der Wirksamkeit: Die zentrale Funktion, dem System neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, wird neutralisiert. Der Berater mag zwar beschäftigt und akzeptiert sein, seine eigentliche transformative Wirkung geht jedoch verloren.

Die Professionalität interner Berater zeigt sich maßgeblich in ihrer Fähigkeit, dem Absorptionsdruck aktiv entgegenzuwirken und eine konstruktive Differenz zum Klientensystem bewusst aufrechtzuerhalten. Dies erfordert eine proaktive Gestaltung der eigenen Rolle und Arbeitsweise.

Systematische Reflexion und Meta-Supervision: Regelmäßige Supervision oder kollegiale Intervision ist kein optionales „Add-on“, sondern ein notwendiges Instrument zur Qualitätssicherung. Sie ermöglicht dem Berater, die eigene Position, die Dynamik der Koppelung an das Klientensystem und die Gefahr der Vereinnahmung aus einer Metaperspektive zu reflektieren und die verlorene Beobachterdistanz wiederherzustellen.

Explizite Rollen- und Mandatsklärung: Eine klar definierte Problem- und Aufgabenstellung zu Beginn eines jeden Mandats ist entscheidend (vgl. Sommerlatte, 2000, S. 226). Befristete und klar abgegrenzte Mandate helfen, eine schleichende, funktionale Vereinnahmung zu verhindern. Der Berater muss seine Rolle und die Grenzen seiner Verantwortung immer wieder aktiv kommunizieren und aushandeln.

Bewusste Selbstentkopplung und Grenzziehung: Dies beschreibt eine aktive professionelle Haltung, die eigenen Beobachtungen und die Routinen sowie Erwartungen der Organisation immer wieder zu hinterfragen. Es geht darum, die für wirksame Irritationen notwendige „Fremdheit“ bewusst zu kultivieren, indem man sich gezielt aus dem operativen Tagesgeschäft herausnimmt und den Kontakt zu externen professionellen Netzwerken pflegt, um die eigene Perspektive zu schärfen.

Die Kunst der internen Beratung liegt somit in der paradoxen Fähigkeit, eine Balance zwischen der für die Anschlussfähigkeit notwendigen Kopplung an das System und der für die Wirksamkeit entscheidenden professionellen Distanz herzustellen und aufrechtzuerhalten.

Die Analyse hat die inhärente Komplexität der Wirksamkeit interner Beratung beleuchtet. Sie bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem legitimen Anspruch auf evidenzbasierte Praxis und der systemischen Realität, in der lineare Ursache-Wirkungs-Zuschreibungen an ihre Grenzen stoßen. Interne Beratung ist kein mechanisches Werkzeug zur Problemlösung, sondern ein anspruchsvoller Prozess der Anregung organisationaler Selbstorganisation, dessen Erfolg von einer fragilen Balance zwischen Nähe und Distanz abhängt.

Die systemtheoretische Perspektive macht deutlich, dass die Wirksamkeit interner Beratung in komplexen, selbstorganisierten Systemen prinzipiell probabilistisch statt deterministisch bleibt. Eine Intervention kann die Bedingungen für eine konstruktive Musterveränderung verbessern und die Wahrscheinlichkeit für organisationales Lernen erhöhen, sie kann dieses aber niemals garantieren oder erzwingen. Jede Organisation verarbeitet Impulse gemäß ihrer eigenen Logik. Die Aufgabe des internen Beraters besteht darin, als Katalysator zu fungieren, der durch gezielte Irritationen und die Förderung von Reflexivität Versuche anstößt, „Lösungen wahrscheinlicher zu machen“ (Bachmann & Loermann, 2021, S. 4). Die Verantwortung für die tatsächliche Veränderung verbleibt jedoch immer im Klientensystem selbst.

Aus der gesamten Analyse lassen sich drei entscheidende Bedingungen destillieren, die die Wirksamkeit interner Beratung nachhaltig erhöhen. Sie bilden zusammen eine Art „Architektur der Differenz“, die es dem Berater ermöglicht, seine einzigartige Funktion im System zu entfalten, ohne von diesem absorbiert zu werden.

Eine geklärte Rollenarchitektur: Nachhaltige Wirksamkeit erfordert die bewusste Gestaltung und proaktive Kommunikation der internen Beraterrolle im Spannungsfeld zwischen Mitgliedschaft, Fachexpertise und Prozessbegleitung. Eine unklare Rolle führt unweigerlich zu dysfunktionalen Dynamiken und Wirkungsverlust.

Die Kultivierung von Distanz und Reflexivität: Der zentrale Hebel zur Sicherung der Wirksamkeit ist die Etablierung von organisationalen und persönlichen Praktiken (z. B. klare Mandatierung, regelmäßige Supervision), die eine kritische Distanz zum Klientensystem gewährleisten. Nur so kann eine Vereinnahmung durch „konfluierende Differenzen“ verhindert und die für Interventionen notwendige Beobachterperspektive aufrechterhalten werden.

Die Balance von Anschlussfähigkeit und Irritation: Die höchste Kunst interner Beratung liegt in der Fähigkeit, eine paradoxe Position einzunehmen: Durch eine enge strukturelle Kopplung und tiefes Kontextverständnis muss der Berater für das System relevant und anschlussfähig sein. Gleichzeitig muss er aber genau jene professionelle Differenz und „Fremdheit“ bewahren, die es ihm erlaubt, durch das Einbringen neuer Perspektiven die entscheidenden Impulse für Lernen und Entwicklung zu setzen.

Organisationsentwicklung

Foto von Leeloo The First auf pexels.com

Eine systemtheoretische und forschungskritische Analyse

Von Marcus Winterfeldt

Der Markt für Organisationsberatung ist von einem bemerkenswerten Paradoxon geprägt: Einerseits erlebt die Branche einen anhaltenden Boom und eine intensive Nachfrage von Organisationen, die in einer immer komplexeren Welt nach Orientierung und Effektivität streben. Andererseits bleibt die tatsächliche Wirksamkeit von Beratungsleistungen oft intransparent und ist empirisch kaum fundiert. Diese Diskrepanz wird in der Fachliteratur seit Jahren konstatiert. Es herrscht ein spürbares Defizit an grundlegenden Arbeiten und einer schlüssigen, empirisch abgestützten Beratungstheorie, die über anekdotische Erfolgsberichte und Modewellen hinausgeht (Zirkler, Sperling/Ittermann). Die Branche floriert, während ihre wissenschaftliche Fundierung lückenhaft bleibt.

Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine kritische und zugleich konstruktive Analyse der Wirksamkeit von Organisationsberatung zu liefern. Basierend auf systemtheoretischen Überlegungen und einer kritischen Würdigung der Wirksamkeitsforschung werden die fundamentalen methodischen Herausforderungen, die spezifischen Wirkmechanismen systemischer Ansätze und die zentralen Risiken für die professionelle Praxis von Beraterinnen und Beratern beleuchtet. Dieser Bericht soll damit einen Beitrag leisten, die Reflexionsfähigkeit von Praktikern zu schärfen und die Diskussion über eine professionelle, theoriegeleitete Beratungspraxis zu fördern.

Um die spezifischen Wirkfaktoren und Risiken zu verstehen, ist es jedoch unerlässlich, zunächst die fundamentalen methodischen Probleme zu erörtern, mit denen jede ernsthafte Wirksamkeitsforschung in diesem Feld konfrontiert ist.

Die Untersuchung der Wirksamkeit von Organisationsberatung steht vor grundlegenden methodischen Hürden, die eine einfache Übertragung von Forschungsdesigns aus anderen Disziplinen, wie etwa der Medizin oder der Pharmaforschung, unmöglich machen. Das Paradigma des klinischen Versuchs, das auf klar definierte Interventionen und messbare, isolierbare Effekte angewiesen ist, greift in der komplexen, dynamischen und kontextabhängigen Realität von Organisationen zu kurz. Eindeutige kausale Wirkungsnachweise sind hier kaum zu erbringen, was die Forschung vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Der Goldstandard zum Nachweis kausaler Wirkungen in der Pharmaforschung ist der Randomized Controlled Trial (RCT). Bei diesem experimentellen Design werden Versuchspersonen zufällig (randomisiert) einer Behandlungs- und einer Kontrollgruppe zugewiesen. Idealerweise wissen weder die Behandelnden noch die Behandelten, wer das wirksame Präparat und wer ein Placebo erhält (Doppelblindstudie). Unterschiede, die nach der Intervention zwischen den Gruppen gemessen werden, können so eindeutig auf die Wirkung des Medikaments zurückgeführt werden.

In der Beratungsforschung ist ein solches Vorgehen aus mehreren Gründen kaum anwendbar (Kosfelder):

Unmöglichkeit der "Verblindung": Beraterinnen und Berater wissen naturgemäß, welches Beratungsmodell sie anwenden. Eine Verblindung ist hier ausgeschlossen.

Ethische Bedenken: Klienten in eine Wartegruppe einzuteilen, um ihnen eine notwendige Unterstützung vorzuenthalten, ist ethisch höchst fragwürdig.

Störfaktoren: Menschliche Faktoren wie Erwartungen, Hoffnungen und die Qualität der Arbeitsbeziehung lassen sich experimentell nicht kontrollieren. Sie sind jedoch oft entscheidende Wirkfaktoren und nicht bloß Störvariablen.

Als praktikablere, aber in ihrer Aussagekraft deutlich limitierte Alternative bieten sich quasi-experimentelle Designs an. Diese versuchen, die fehlende Randomisierung durch zusätzliche Messzeitpunkte (z.B. Vorher-Nachher-Messungen) oder nicht-randomisierte Kontrollgruppen auszugleichen. Sie erlauben jedoch keine kausalen Schlussfolgerungen, sondern können lediglich Hinweise auf Veränderungen im Zusammenhang mit einer Intervention liefern (Kosfelder).

2.2. Kontextabhängigkeit und die Heterogenität der Erfolgskriterien

Ein weiteres Kernproblem liegt darin, dass die Wirksamkeit von Beratung extrem kontextabhängig ist. Eine Intervention, die in einer Organisation erfolgreich ist, kann in einer anderen scheitern. Der Erfolg hängt von einer Vielzahl nicht-kontrollierbarer Einflussfaktoren ab, wie der Organisationskultur, der Motivation der Beteiligten oder externen Marktentwicklungen (Bachmann & Loermann).

Darüber hinaus leidet die Forschung an der Heterogenität der Erfolgskriterien. Was als "Erfolg" gilt, hängt maßgeblich von der Perspektive des Bewertenden ab:

Das Unternehmen mag den Erfolg an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie dem Return on Investment (ROI) messen.

Die beauftragende Führungskraft könnte die Zielerreichung im Projekt als zentrales Kriterium sehen.

Die beteiligten Mitarbeitenden bewerten den Prozess möglicherweise anhand ihrer Zufriedenheit oder der Verbesserung des Arbeitsklimas.

Es gibt keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe, was die Vergleichbarkeit von Studien massiv erschwert (Widmer, Künzli & Seiger, Greif).

Aus systemtheoretischer Sicht liegt das grundlegendste Problem im Versuch, komplexe, zirkuläre und nicht-lineare Phänomene mit linear-kausalen Methoden zu messen (Bachmann & Loermann). Organisationen werden hier als autopoietische, also sich selbst organisierende und erhaltende soziale Systeme verstanden. Solche Systeme lassen sich nicht von außen zielgerichtet steuern. Interventionen können daher immer nur als "Irritationen" oder Anregungen verstanden werden, die vom System nach seiner eigenen Logik verarbeitet werden.

Die Wirksamkeit von Interventionen ist in solchen Systemen prinzipiell kaum voraussehbar (Simon via Bachmann & Loermann). Ein Berater kann lediglich die Wahrscheinlichkeit für Musterveränderungen erhöhen, aber niemals einen bestimmten Effekt garantieren. Der Versuch, dies mit klassischen Ursache-Wirkungs-Modellen zu erfassen, verfehlt die Eigendynamik und Komplexität des Gegenstandes.

Diese methodischen Grundprobleme machen deutlich, dass ein anderes Verständnis von Wirkung und Intervention notwendig ist. Der systemische Ansatz bietet hierfür einen theoretischen Rahmen, dessen spezifische Wirkmechanismen im Folgenden beleuchtet werden.

Der Begriff "systemisch" beschreibt nicht, wie oft fälschlich angenommen, ein bestimmtes Methodenrepertoire, sondern markiert eine theoretische Fundierung. Er kennzeichnet eine Theorie, die als "Landkarte der Beobachtung" dient (Simon via Bachmann & Loermann). Wer systemisch denkt, nutzt systemtheoretische und konstruktivistische Modelle, um Hypothesen über die Entstehung und Aufrechterhaltung von Phänomenen in sozialen Systemen zu bilden. Aus dieser veränderten Beobachtung ergeben sich andere Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen als bei der Nutzung anderer Theorien. Systemische Praxis ist somit "umgesetzte Erkenntnistheorie" (von Schlippe & Schweitzer).

Systemisches Arbeiten basiert auf einer spezifischen Haltung und zentralen theoretischen Annahmen, die die Interventionen anleiten.

Beobachtung zweiter Ordnung: Systemische Beraterinnen und Berater reflektieren permanent ihre eigene Rolle und Teilnahme am Beratungsprozess. Sie beobachten nicht nur das Klientensystem, sondern auch, wie sie selbst durch ihre Anwesenheit und ihre Unterscheidungen die Wirklichkeit im Beratungssystem mitkonstruieren (von Schlippe & Schweitzer).

Die Rolle der Irritation: Da eine direkte Steuerung von Organisationen als selbstreferenziellen Systemen nicht möglich ist, zielen Interventionen nicht auf die Implementierung einer vorgefertigten Lösung. Ihr Ziel ist es, das Klientensystem zu "irritieren" – also Impulse und neue Informationen einzuspielen, die gewohnte Muster unterbrechen und die Entwicklung neuer, hilfreicherer Muster wahrscheinlicher machen (Bachmann & Loermann).

Organisationen als Kommunikationssysteme: Die systemische Perspektive rückt von den Individuen ab und fokussiert stattdessen auf die Kommunikationsmuster, die eine Organisation als soziales System konstituieren. Dies definiert den Interventionsgegenstand eines Organisationsberaters im Unterschied zu einem Therapeuten: Er blickt "durch die Person hindurch auf die Kommunikationsmuster und Entscheidungsregeln", um die Organisationswirklichkeit zu verstehen und zu beeinflussen (Willke via Zirkler).

Obwohl die Wirksamkeitsforschung methodisch herausfordernd ist, hat eine umfassende Literaturanalyse von Bachmann & Loermann eine Reihe von empirisch dokumentierten Wirkfaktoren systemisch-konstruktivistischer Organisationsberatung identifiziert. Diese lassen sich in drei Kategorien unterteilen:

Anwendung systemischer Modelle:

Hypothesenbildung auf Basis unterschiedlicher systemtheoretischer "Landkarten"

Arbeit mit Leitdifferenzen (z.B. Problem/Lösung, alt/neu) zur Strukturierung der Beobachtung

Bewusste Gestaltung der Koppelung von Berater- und Klientensystem

Anschlussfähige Interventionen, die an die Logik des Klientensystems anknüpfen

Gestaltung des Beratungssystems:

Eine systemische Grundhaltung (z.B. Neugier, Respekt, Allparteilichkeit)

Ein kompetenter Umgang mit Komplexität, Widersprüchen und Paradoxien

Spezifische Interventionen:

Das gezielte Auslösen von Irritationen

Die Förderung der Selbstorganisation im Klientensystem

Das Schaffen von Transparenz und das Besprechbarmachen von Tabuthemen

Das Einbringen von Perspektivenvielfalt und die Anregung zur mehrdimensionalen Beobachtung

Der systemische Ansatz unterscheidet sich fundamental von berufs- oder individualpsychologischen Ansätzen wie klassischem Coaching oder Psychotherapie, auch wenn sich die angewandten Methoden teilweise ähneln. Die Psychotherapieforschung hat allgemeine Wirkfaktoren wie die therapeutische Beziehung oder die Ressourcenaktivierung identifiziert (Grawe via Roth & Ryba), die auch in der Beratung relevant sind. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Fokus der Intervention:

Individualpsychologische Ansätze konzentrieren sich auf intrapsychische Prozesse des Individuums (z.B. Kognitionen, Emotionen, Persönlichkeitsmerkmale).

Systemische Ansätze legen den Fokus dezidiert auf die Interaktionsmuster, die Kommunikationsstrukturen und die zugrundeliegende Logik des sozialen Systems (z.B. Team, Abteilung, Organisation). Das Individuum wird als Teil dieses Systems verstanden, dessen Verhalten im Kontext der systemischen Dynamiken Sinn ergibt.

Diese spezifische Haltung und der Fokus auf das System als Ganzes prägen die Rolle des Beraters, die jedoch gleichzeitig spezifischen Risiken ausgesetzt ist, die aus der Interaktion mit dem Klientensystem erwachsen.

Organisationsberater bewegen sich in einem komplexen Spannungsfeld. Sie agieren zwischen unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Erwartungen und Funktionen und sind gleichzeitig dem ständigen Risiko ausgesetzt, von der Logik des Klientensystems vereinnahmt zu werden und dadurch ihre Wirksamkeit zu verlieren.

Grundsätzlich lassen sich zwei idealtypische Beratungsrollen unterscheiden: die Expertenberatung und die Prozessberatung (Widmer, Zirkler). Während der Experte spezifisches Fachwissen liefert und konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet, moderiert und gestaltet der Prozessberater den Problemlösungs- und Veränderungsprozess des Klientensystems, um dessen eigene Lern- und Lösungsfähigkeit zu stärken.

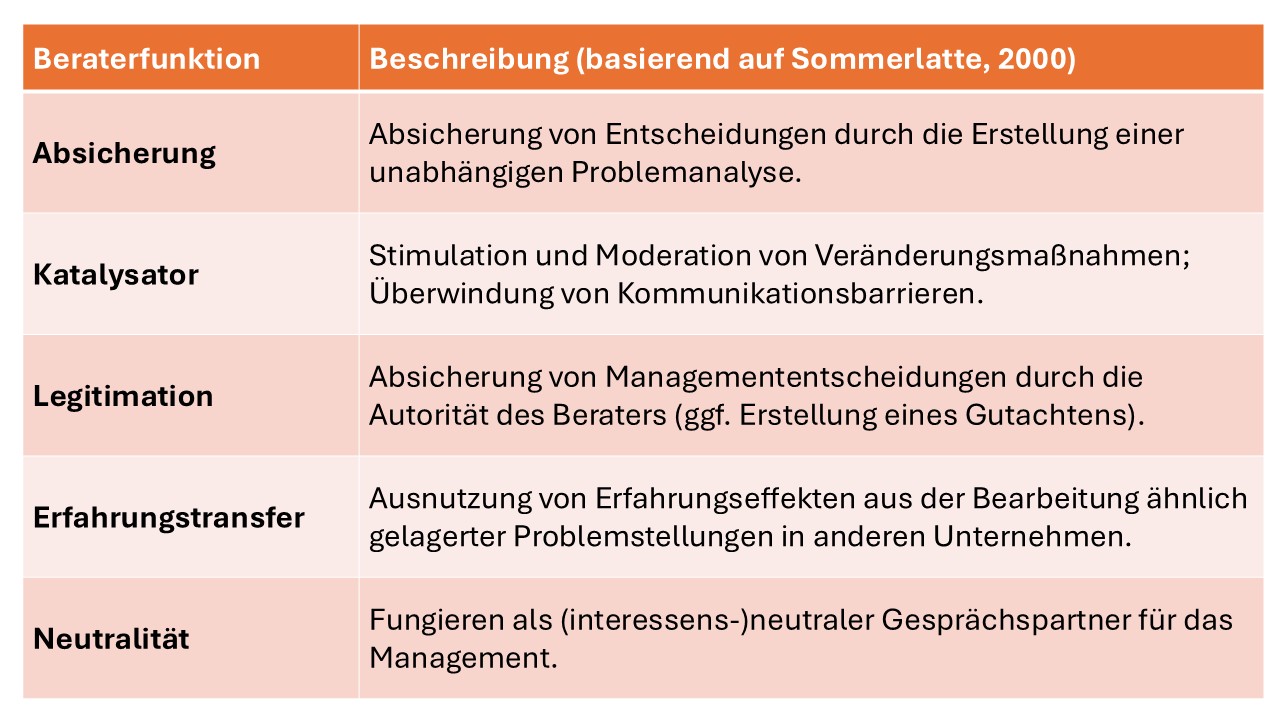

In der Praxis existiert jedoch ein weitaus breiteres Spektrum an offiziellen und inoffiziellen Funktionen, die Beraterinnen und Berater für ihre Klienten erfüllen. Eine Auswahl basierend auf der Zusammenstellung von Sommerlatte (via Zirkler) verdeutlicht diese Vielfalt:

Eines der größten Risiken für die Wirksamkeit von Beratung ist der Mechanismus der Vereinnahmung oder Absorption durch das Klientensystem. Organisationen versuchen tendenziell, externe Impulse in ihre eigene Logik zu integrieren und zu neutralisieren. Der systemtheoretische Mechanismus dieser Vereinnahmung wurde von Susanne Mingers als Prozess "konfluierender Differenzen" beschrieben (vgl. Mingers 1996, in Zirkler 2005).

Dieser Mechanismus funktioniert wie folgt: Im Laufe eines Beratungsprozesses kann es zu einer zunehmenden Ähnlichkeit der Sichtweisen zwischen dem Berater- und dem Klientensystem kommen. Der Berater beginnt, die Welt mit den Augen des Klienten zu sehen, übernimmt dessen Annahmen und "blinde Flecken". Dadurch verschwimmt die notwendige Differenz zwischen der "fremden" Außensicht des Beraters und der "selbst"-verständlichen Innensicht der Organisation.

Die Konsequenzen dieses Absorptionsdrucks sind gravierend:

Der Berater verliert seine Fähigkeit zur Irritation, da seine Beobachtungen und Interventionen keinen Neuigkeitswert mehr für das System haben.

Seine Interventionen verlieren ihren Signalcharakter und werden zu einem bloßen Echo der internen Diskussionen.

Dies führt zu sogenannten "nicht-erfolgenden Interventionen": Obwohl der Berater formal interveniert, erzeugt seine Handlung keine wirksame Differenz mehr im System und verpufft wirkungslos (Mingers via Zirkler).

Um dem Absorptionsdruck entgegenzuwirken und die für wirksame Irritationen notwendige Differenz zum Klientensystem aufrechtzuerhalten, müssen Berater professionelle Gegenstrategien anwenden. Diese dienen der bewussten Gestaltung der eigenen Rolle und der Sicherung der professionellen Qualität.

Explizite Rollenklärung und -architektur: Eine der wichtigsten Aufgaben zu Beginn und im Verlauf eines Mandats ist das aktive Management der eigenen Rolle. Dies beinhaltet die klare Aushandlung von Erwartungen, die transparente Kommunikation der eigenen Vorgehensweise und die bewusste Einnahme einer Außenperspektive, um die notwendige Differenz zum Klientensystem zu wahren.

Zeitliche Befristung von Mandaten: Langfristige, unbefristete Mandate erhöhen das Risiko des "Hineinwachsens" in die Logik der Organisation. Eine klare zeitliche Begrenzung von Beratungsprojekten hilft, den Status als externer Impulsgeber zu bewahren und den Verlust der Irritationsfähigkeit zu verhindern.

Professionelle Supervision/Meta-Reflexion: Die regelmäßige Reflexion des Beratungsprozesses mit externen Dritten (Supervisoren, kollegiale Intervision) ist ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung. Sie ermöglicht es, "blinde Flecken" in der eigenen Wahrnehmung, beginnende Konfluenz und die Übernahme von Systemlogiken zu erkennen und die professionelle Distanz aktiv wiederherzustellen.

Die bewusste Handhabung der eigenen Rolle und die kontinuierliche Selbstreflexion sind somit keine Kür, sondern eine professionelle Notwendigkeit, um die Wirksamkeit von Organisationsberatung nachhaltig zu sichern.

Die Analyse verdeutlicht, dass die Wirksamkeit in der Organisationsberatung fundamental probabilistisch und nicht deterministisch ist. Aufgrund der Eigendynamik und operationalen Geschlossenheit sozialer Systeme können externe Interventionen Veränderungen lediglich anregen oder deren Wahrscheinlichkeit erhöhen – sie können sie jedoch nicht garantieren oder kausal erzwingen (Bachmann & Loermann). Jede Intervention ist eine "Irritation", deren Verarbeitung von der internen Logik des Systems abhängt und daher prinzipiell unvorhersehbar bleibt.

Diese Erkenntnis hat eine zentrale Konsequenz für die Beratungspraxis: Wenn der Ausgang unsicher ist, muss die Qualität des Prozesses selbst in den Fokus rücken. Die Antwort auf die probabilistische Natur der Wirksamkeit liegt in einer konsequenten Professionalisierung des beraterischen Handelns. An die Stelle von Heilsversprechen und simplen Erfolgsrezepten tritt ein theoriegeleitetes, methodisch sauberes und selbstreflexives Vorgehen.

Eine solche professionelle systemische Beratungspraxis stützt sich auf drei zentrale Säulen:

Transparenz: Eine professionelle Haltung zeichnet sich durch die Offenlegung des eigenen Beratungskonzepts, der angewandten Theorien und der Grenzen der Machbarkeit aus. Klienten haben ein Anrecht darauf zu wissen, auf welcher Grundlage ein Berater arbeitet und was realistischerweise erwartet werden kann (Widmer).

Klare Rollenarchitektur: Die größte Gefahr für die Wirksamkeit ist die Vereinnahmung des Beraters durch das Klientensystem. Die bewusste Gestaltung der Berater-Klienten-Beziehung zur Sicherung der für wirksame Irritationen notwendigen Differenz ist daher keine Nebensache, sondern eine Kernkompetenz.

Strukturierte Selbstreflexion: Angesichts des Risikos, unbemerkt die "blinden Flecken" des Klientensystems zu übernehmen, ist die institutionalisierte Selbstreflexion durch Supervision oder Intervision ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssicherung. Sie ist das wichtigste Instrument, um die eigene Beobachtungs- und Irritationsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Angesichts der inhärenten Unsicherheit organisatorischer Veränderungsprozesse ist es nicht allein der methodische Werkzeugkasten, der eine Beratung legitimiert. Vielmehr wird die Professionalität selbst – manifestiert in theoretischer Fundierung, transparenter Rollengestaltung und strukturierter Selbstreflexion – zur definierenden Eigenschaft einer verantwortungsvollen und verteidigungsfähigen Beratungspraxis. Sie ist die ethische und funktionale Antwort auf die Komplexität sozialer Systeme.

Organisationsentwicklung

Foto von Maria Thalassinou auf Unsplash

Fünf kontraintuitive, aber tiefgreifende Wahrheiten aus der Metatheorie der Veränderung

Von Marcus Winterfeldt

Veränderung ist die einzige Konstante im Geschäftsleben. Dennoch ist sie oft eine Quelle von Frustration und Misserfolg. Projekte werden mit großem Aufwand gestartet, nur um im Sande zu verlaufen oder auf unerwarteten Widerstand zu stoßen. Dieses Gefühl ist weit verbreitet und wird durch eine oft zitierte Behauptung untermauert: Bis zu 70 % aller geplanten Veränderungsinitiativen scheitern.

Der Grund für diese hohe Misserfolgsquote liegt oft tiefer als schlechte Planung oder mangelnde Kommunikation. Er liegt in einem fundamentalen Missverständnis darüber, was Veränderung im Kern eigentlich ist. Wir versuchen, etwas zu steuern, dessen grundlegende Dynamik wir übersehen. Dieser Artikel enthüllt fünf kontraintuitive, aber tiefgreifende Wahrheiten aus der Metatheorie der Veränderung, die Ihre Perspektive auf den Wandel für immer verändern können.

1. Stabilität ist das eigentliche Rätsel, nicht die Veränderung

Wir gehen meist davon aus, dass Veränderung der schwierige, aktive Prozess ist, während Stabilität der natürliche Ruhezustand ist. Die Systemtheorie dreht diese Annahme um: Systeme – ob Menschen, Teams oder ganze Organisationen – sind von Natur aus selbststabilisierend. Ihr Standardverhalten besteht darin, Prozesse zu wiederholen, um Beständigkeit zu erzeugen. Die eigentliche Frage lautet daher nicht: „Wie können wir uns verändern?“, sondern: „Wie schaffen es Systeme, so hartnäckig gleich zu bleiben und unerwünschte Zustände aufrechtzuerhalten?“

Aus dieser Perspektive wird die Rolle eines Beraters oder einer Führungskraft neu definiert. Wer seinen Job nur darin sieht, Veränderung von außen zu bewirken, hat die wichtigste Kraft im System – die Stabilität – übersehen.

Wer als Berater denkt, sein Job sei es Veränderung zu bewirken, ist zumindest einseitig, „vermutlich jedoch eher“ ungünstig konzeptionell unterwegs. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)

Die erste Frage in jeder Organisationsentwicklungsdebatte sollte daher nicht lauten: „Wie kommen wir nach X?“, sondern: „Welchen verborgenen, aber nützlichen Zweck erfüllt unser aktueller Zustand Y, und warum halten wir so hartnäckig daran fest?“ Und diese Dynamiken werden durch Entscheidungen aufrechterhalten. Doch unser Verständnis davon, was eine „Entscheidung“ überhaupt ist, ist oft genauso fehlerhaft.

2. Es gibt keine „richtigen“ Entscheidungen – nur Kompromisse

In der Geschäftswelt suchen wir ständig nach der „richtigen“ Entscheidung, der optimalen Lösung ohne Nachteile. Diese Suche ist oft vergeblich, weil sie auf einem Missverständnis beruht. Eine einfache Berechnung, bei der eine Option klar besser ist als die andere (wie „die Wahl zwischen einem Glas Sekt und einem Glas Rindergülle“ (aus Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)), ist keine echte Entscheidung. Eine wahre Entscheidung entsteht erst, wenn wir zwischen zwei ebenbürtigen Alternativen wählen müssen, bei denen wir nicht beides haben können.

Bei einer echten Entscheidung sind Gewinn und Verlust untrennbar miteinander verbunden. Wir gewinnen etwas, aber wir verlieren auch die Vorteile der nicht gewählten Alternative. Ein wesentliches Merkmal einer solchen Entscheidung ist daher die Möglichkeit des Bedauerns.

Ein System entscheidet immer dann, wenn es seine Wahl in seiner Zukunft auch bereuen könnte. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)

Diese Erkenntnis ist unglaublich befreiend. Anstatt nach der illusorischen „perfekten“ Lösung zu jagen, besteht die Aufgabe darin, den bestmöglichen Kompromiss zu finden und sich dann voll und ganz der Aufgabe zu widmen, dessen Nachteile aktiv zu managen. Doch während wir uns auf die Kompromisse sichtbarer Entscheidungen konzentrieren, übersehen wir oft die mächtigste Wahl von allen.

3. Die wichtigste Entscheidung ist die, die Du nie triffst

Jede Entscheidung, die wir treffen, basiert auf einer Reihe von Alternativen, die uns zur Verfügung stehen. Das Paradoxe daran ist: Bevor wir eine Alternative auswählen können, muss bereits eine Wahl getroffen worden sein, nämlich welche Alternativen überhaupt zur Wahl stehen. Diese grundlegende, oft unsichtbare Vorentscheidung ist die mächtigste von allen.

Ein einfaches Beispiel illustriert dies: Wenn Dir die Wahl zwischen „Bier oder Wein“ angeboten wird, ist die Möglichkeit „Sekt“ bereits ausgeschlossen, ohne dass es erwähnt wurde. Systeme (und Menschen) stabilisieren sich, indem sie das Menü der verfügbaren Optionen unbewusst einschränken. Der größte Hebel für Veränderung liegt darin, dieses unsichtbare Menü zu erweitern.

Beratung heißt also auch immer, die Menge und die Art der dem System zur Verfügung stehenden Alternativen zu erhöhen. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)

Die größten Durchbrüche entstehen nicht dadurch, dass man anders aus dem bestehenden Menü wählt, sondern dadurch, dass man das Menü selbst in Frage stellt. Anstatt zu fragen „Sollen wir A oder B tun?“, ist die mächtigste Frage, die eine Führungskraft stellen kann: „Welche Optionen sehen wir im Moment überhaupt nicht?“ Wenn wir dieses Menü erweitern und eine neue Alternative wählen, müssen wir uns gleichzeitig bewusst sein, dass jede neue Wahl unweigerlich einen Preis hat.

4. Jede Veränderung hat einen Schatten. Ignoriere ihn auf eigene Gefahr.

Jede Veränderungsinitiative, egal wie positiv sie formuliert ist, hat Kosten, Nachteile und eine „Schattenseite“. Der Versuch, diese negativen Aspekte zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren, ist einer der sichersten Wege, das Projekt zum Scheitern zu bringen. Damit eine Veränderung gelingen kann, muss ihre Schattenseite explizit anerkannt und bearbeitet werden.

Jede Absicht zur Veränderung erzeugt zwangsläufig einen inneren Konflikt im System. Es entsteht ein Pol, der die neue Zukunft anstrebt, und ein anderer Pol, der für den gegenwärtigen Zustand verantwortlich ist, sich damit identifiziert und keine Veränderung will. Dieser Konflikt ist nicht nur normal, er ist unvermeidbar. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)

Die Beschäftigung mit der Schattenseite, den Kosten, den Nachteilen der Veränderung gehört für ein Gelingen derselben unbedingt dazu, sonst droht der Prozess zu eindeutig (und damit unglaubwürdig, weil nichts ist vollkommen richtig) ... zu sein. (vgl. Klaus Eidenschink, Metatheorie der Veränderung)

Hör auf, Veränderung als reines Positivprojekt zu verkaufen. Die ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was verloren geht, ist keine Schwäche, sondern die stärkste Strategie, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Widerstand von einer Bedrohung in eine produktive Kraft zu verwandeln. Die ehrliche Auseinandersetzung mit diesem Schatten ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die Veränderung nicht nur ein kurzlebiges Projekt bleibt, sondern zu etwas Dauerhaftem wird.

5. Das Ziel ist nicht der Wandel, sondern die neue Normalität

Wir neigen dazu, den Erfolg einer Veränderung am Projektabschluss zu messen: Das neue IT-System ist implementiert, der neue Prozess ist dokumentiert, die Umstrukturierung ist verkündet. Doch das ist nur das spezifische Ergebnis. Der eigentliche Erfolg, der dauerhafte Nutzen, ist etwas ganz anderes: die Etablierung einer neuen Normalität.

Die neue Normalität ist der Zustand, in dem das neue Verhalten oder der neue Prozess zu einem unbewussten, fest verankerten Teil der Kultur geworden ist. Es ist der Punkt, an dem die bewusste Anstrengung des „Sich-Veränderns“ nicht mehr nötig ist, weil die neue Art zu arbeiten zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist. Es ist der Moment, in dem die neue Kultur institutionalisiert ist.

Hör auf, den Projektabschluss zu feiern. Der wahre Meilenstein ist der Moment, in dem Dein Team vergisst, dass es jemals anders war. Erkenne und belohne diesen Punkt, nicht die Vollendung des Projektplans.

Diese fünf Wahrheiten zeichnen ein alternatives Bild von Veränderung. Wir erkennen, dass der Fokus auf Stabilität (1) uns zwingt, die wahre Natur von Entscheidungen (2) als Kompromisse zu verstehen. Diese Erkenntnis lenkt unseren Blick auf die unsichtbaren Vorentscheidungen (3), die unser Handeln viel stärker prägen als die sichtbaren. Wenn wir es wagen, diese Vorentscheidungen zu ändern und eine neue Wahl zu treffen, müssen wir deren Schattenseite (4) bewusst anerkennen und gestalten. Nur so kann aus einem aktiven, anstrengenden Veränderungsprojekt eine unbewusste, stabile und neue Normalität (5) erwachsen. Es geht weniger darum, etwas Neues zu erzwingen, als vielmehr darum, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich eine neue, bessere Form der Stabilität von selbst entwickeln kann.

Stell Dir also die entscheidende Frage, die hinter all diesen Einsichten steckt: Was ist die eine, unsichtbare Alternative, die Dein Team im Moment übersieht?

Lust auf vertiefende Theorie? Hier und hier findest Du einen Einstieg.

Leadership

Kristina Santl

Warum Festhalten einfacher ist, als Loslassen, oder?

Von Kristina Santl

Habt ihr euch schon einmal ganz krampfhaft an etwas festgehalten? Zum Beispiel früher als Kind, im Sportunterricht an diesen Seilen beim Turnen. Die über dicken Turnmatten hingen und das Ziel war, möglichst hoch zu kommen?

Ich war immer schon umgangssprachlich ein "Lauch" was die Kraft in meinen Armen betraf - typisch Mädchen, um im Stereotyp zu bleiben. Und ich konnte mich dort wirklich nie lange halten, geschweige denn sehr hoch klettern. Natürlich habe ich es versucht. Und beim "Weg nach unten", war ich auch eher Marke "Angsthase". Einfach runter springen und auf die Matte fallen lassen? Da war ich schon als Kind die, die sich die wildesten Knochenbruchszenarien ausmalte. Sprich, ich musste dort immer langsam runter. Bedeutet: Festhalten. Und am Ende Schwielen an den Fingern und 3 Tage Schmerzen in den Armen.

Bis ich es einmal probiert habe. Motiviert von einem sehr freundlichen Sportlehrer und ein paar netten Freunden. Probiere es doch mal! Von der Höhe kannst du springen. Dir passiert nichts. Das macht Spaß. Augen zu und loslassen. Passiert ist mir nichts und die 3 Tage Schmerzen blieben ebenso aus, wie die sich langsam abschälenden Hautpartien.

Die Moral von der Geschichte? Loslassen hat mir Schmerz und Verletzung erspart und meine Besorgnis über das nicht eintretende Ergebnis eines komplett weich gepolsterten Falls war vollkommen unberechtigt und nur in meinem Kopf.

Schöne Geschichte und warum erzählt sie uns das jetzt? Und vor allem in einem Blog über Organisations- und Führungskräfteentwicklung? Weil es zu dem passt, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe. In den unterschiedlichsten Ausprägungen.

Um wieder bildlich zu sprechen, gehe ich durch eine Turnhalle voller Kletterseile mit daran klammernden Führungskräften. Und die Fantasien dieser Führungskräfte übersteigen meine Knochenbruchzukunft noch um ein Vielfaches. Liegen dort unten nicht die Gefahren des "wir verlieren unsere Kunden"; "die Mitarbeiter sind dann alle unzufrieden"; "der Vorstand möchte das so nicht haben"; "darüber müssen wir mit dem Betriebsrat diskutieren"; "damit sind die Mitarbeiter noch völlig überfordert" und so weiter und sofort. Die Liste der Gefahren in dieser Unternehmensturnhalle ist lang und keine Turnmatte weich und einladend genug.

So stehen wir sehr oft neben unseren Kunden, deren Finger schon bluten (Überarbeitung, Überforderung, Stress, Burn Out) und die an diesem rauen und unbequemen Seil, nur 10 Zentimeter über der weichen gepolsterten Matte hängen, und überlegen, mit welchen Interventionen wir "der liebe Sportlehrer" sein können, der ihnen die Hand reicht um sich zu trauen loszulassen.

Ja, natürlich überzeichne ich völlig - vielleicht ein bisschen provokativ. Aber, immer in dem vollen Wissen, dass alle meine Klientinnen immer und vollständig in der Lage sind, ihre Probleme ganz einfach zu lösen. Jeder von ihnen kann einfach loslassen und ist vollständig in der Lage, sich einfach in die weiche Matte fallen zu lassen.

Warum? Warum sind wir so gestrickt, lieber bis zur vollständigen Erschöpfung und bis zur Verletzung an etwas festzuhalten, anstatt "einfach" loszulassen.

Ist es die Angst vor Veränderung? Sicherlich manchmal. Wir begleiten Veränderungen in unserem Berufsleben. Täglich und mehrfach. Und sie werden immer noch mehr. Die Zyklen immer noch kleiner. Und manchmal habe ich den Eindruck, je kürzer die Zyklen werden, umso heftiger wird die Abwehr. Und ist das nicht etwas, was man von sich selbst auch kennt. Die Sehnsucht nach Stabilität und etwas "berechenbaren". Vor allem einem berechenbaren Umfeld? Menschen die man einschätzen kann. Die so "funktionieren" wie man es gerne hätte oder wie man es sich vorstellt?

Was macht Veränderung, anders sein, etwas anders machen so "unheimlich"? Woher kommt diese Prägung? Alles Fragen, die man natürlich aus der Vergangenheit, aus jeder eigenen Lebensgeschichte und aus jeglicher einschlägiger Literatur in großer Ausführung beantworten kann. Ich möchte es aber gar nicht beantworten. Viel lieber zum Nachdenken anregen. Auch dazu - wo lässt du nicht los? Was in deinem (Berufs-)Leben hältst du fest? Oder auch an wem? Was darf sich nicht ändern, nicht anders gemacht werden? Wir haben alle solche Themen. Seien es Menschen, Dinge, Prozesse, Situationen, Abläufe. An irgendwas halten wir fest. Und das oftmals bis zu dem Punkt, an dem es wirklich ungesund für uns und oft auch für die Beteiligten drum herum wird.

Es blockiert. Uns selbst und unsere Entwicklung. Im Unternehmenskontext im Repertoire einer Führungskraft auch oft eine ganze Unternehmensentwicklung. Beginnend im kleinen, im eigenen Team und auch darüber hinaus.

Ein auch viel zitierter Spruch in meinem bisherigen Berufsleben: "Der Fisch stinkt vom Kopf, positiv wie negativ". Auch wenn ich kein Fan davon bin, ausschließlich der einzelnen Führungskraft immer alles in die Schuhe zu schieben - nicht umsonst bin ich Systemikerin geworden - das etwas ist, wie es ist, hat immer mehr als nur einen Protagonisten oder Blickwinkel der zu betrachten ist.

Dennoch wird die Wirkung von Führungskräften (vor allem von ihnen selbst) oftmals nach wie vor unterschätzt. Führung wirkt immer. Und selbst die lockerste Führungskraft, die loslassen kann und dem "Lassen" (zulassen, sein lassen, los lassen, geschehen lassen, entwickeln lassen etc.) in allen Formen mächtig ist, ist dennoch geprägt von ihren Co-Führungskräften und ihrer Führungskraft darüber (Systemikerin ;-)). Das bedeutet: ist im System eine stark genug wirkende Tendenz (entweder durch eine sehr hohe Position oder auch durch "die Mehrheit"), die Festhalten in Reinform praktikziert bis zum Exodus, dann wird das abfärben. Auf die ein oder andere Art. Es wird Auswirkungen haben auf diese des "Lassens" so mächtige Führungskraft. Und es entstehen Muster. Die sich auch immer wieder selbst erhalten, solange nicht genug Personen aus ihnen (den Mustern) aussteigen. Die Grundgesamtheit muss groß genug sein um wirkmächtig zu werden. Loslassen muss also das ganze System lernen - damit Muster unterbrochen werden. Denn natürlich hat das Festhalten, egal wie viel man "jammert" von allen Seiten, auch seine Vorteile - es fallen euch bestimmt welche ein wenn ihr ehrlich zu euch seid.

Den Prozess des Loslassens zu begleiten, ist ein Geschenk. Lehrt er einem doch immer auch wieder, wo man selbst noch festhält. Erkennt man doch auch immer wieder einen Teil seiner selbst in allem, denn man kann ja auch nur das beobachten, was man selbst auch (zum Teil) ist (oder war).

Was bedeutet Loslassen in deiner Organisation? Wo klammern sich Teams an alte Prozesse, überholte Rollen oder liebgewonnene Sicherheiten? Wo tust du es selbst?

Lust, gemeinsam den Mut-Muskel fürs Loslassen zu trainieren? Wir begleiten Organisationen dabei, den Sprung auf die Matte zu wagen – mit System, Erfahrung und einem klaren Blick von außen. Schreib mir und wir verabreden und für ein erstes unverbindliches Gespräch.

Leadership

pixabay

„Mitarbeiter verlassen Führungskräfte und nicht Unternehmen.“ – Ist die Führungskraft als Person wirklich der Antiheld in der Geschichte von Unternehmen?

Von Kristina Santl

Ein gern zitierter Satz, nicht nur in der Literatur oder gar der Lehre über Human Resources, Unternehmen oder sogar Führung an sich, sondern auch im persönlichen Gespräch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ein wiederkehrendes Phänomen: „Mein Chef ist furchtbar“; „Ich halte es mit meiner Vorgesetzten nicht mehr aus – die muss weg oder ich gehe“. Will heißen: Die Person, die mich führt ist „schlecht, ungeeignet, unpassend, macht etwas nicht richtig“. Wer von uns hat das nicht schon gehört oder vielleicht sogar selbst gesagt oder erlebt?

Setzt man sich in Runden oberer Führungskreise, begegnet einem häufig ein sehr ähnliches Weltbild. Die Zahlen stimmen nicht? – Die Führungskraft kann mit dem Budget nicht umgehen. Die Mitarbeiter sind unzufrieden? – Die Führungskraft führt nicht gut genug. Um diesen oder ähnlichen negativen Fragestellungen entgegen zu wirken, werden in vielen Fällen die Personen durch langwierige Ausbildungspläne oder „Verhaltenstrainings“ gejagt und bei fortgesetzten „Versagen“ dann doch ausgetauscht. Sei es entlassen, weggelobt oder manchmal auch degradiert. Und dann eine neue Führungsperson gefunden – die wird es richten. Der heilige Gral „der passenden Person“ ist überall noch sehr tief verankert, ich nehme mich selbst von diesem Weltbild nicht aus. Auch verständlich, weil es das für alle einfacher macht. Man hat einen Sündenbock gefunden an dem das Missfallen fest gemacht werden kann. Der Bösewicht der Geschichte ist gefunden und das Elixier der Lösung steht schon parat: der Austausch oder die Veränderung dieser einen Person und deren Denken, Handeln und Verhaltensweisen. Danach ist dann bestimmt alles besser – Problem erledigt.

Und das „böse Erwachen“ lässt nicht lange auf sich warten: Wie oft haben wir schon erlebt, dass weder ein ausgeklügeltes Schulungskonzept noch ein Austausch von Personen, das Allerheilmittel ist? Oder hat es bei dir im Unternehmen immer funktioniert, dass die Welt eine bessere wurde durch eine Neubesetzung? Oder hast du nach einem neuen Ausbildungskonzept nicht auch schon mal erlebt, dass vielleicht sogar die Passung und Zufriedenheit scheinbar noch mehr ins Negative verrutscht sind? Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man dieses Phänomen vielleicht sogar nicht nur im Zusammenhang mit Unternehmen beobachten, sondern auch in eher privaten Umfeldern? Es gibt Situationen, da ändert sich einfach nichts am großen Ganzen – an den Zahlen, an der Zufriedenheit, am Erfolg – wenn Einzelpersonen „bearbeitet“ oder ausgewechselt werden. Aber was bedeutet das dann jetzt? Was kann man denn nun tun, wenn im Unternehmen die Zahlen ins Negative laufen, Mitarbeiter unzufrieden sind und vielleicht sogar ganz explizit die Beschwerden an der Führung laut werden? Wenn der Erfolg einer Führungskraft und ihrer Einheit nicht mehr allein an den Eigenschaften des entsprechenden Individuums hängt, was ist dann Führung eigentlich genau?

In der systemischen Betrachtungsweise von Organisationen erschließt sich die Fehlallokation, in die wir laufen, wenn wir aus Gründen der Komplexitätsreduktion das Thema „Führung“ ausschließlich auf ein Individuum abwälzen. Natürlich, und da sind sich auch alle lauten und leisen Kritiker an der personenzentrierten Betrachtungsweise einig, wäre es ebenso zu kurz gedacht, die Person, die eben in der Führungsrolle steckt, vollkommen von der Leine zu lassen. Vielmehr macht es Sinn, Führung größer zu fassen und um andere Komponenten zu erweitern – eben nicht die Augen vor der Komplexität zu verschließen und Kausalzusammenhänge zu unterstellen, die es nicht gibt.

Die Frage, die wir uns stellen sollten ist also: „Was ist erfolgreiche Führung“ anstelle von „Was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus?“ (vgl. Sprenger S. 40 – Radikal führen). Führungskräfte stehen nicht als einzelnes Individuum, das frei über Erfolg- oder Misserfolg selbst „entscheiden“ und diesen aus sich heraus selbst beeinflussen kann, sondern bewegen sich innerhalb der Wechselwirksamkeit zwischen den Personen in ihrer Einheit und des Unternehmens – ihr eigenes Verhalten wird somit zirkulär von dem anderer beeinflusst und ist nicht einheitlich vorherzusagen („Die Person ist doch normalerweise immer so und so“) und sie bewegen sich innerhalb des institutionellen Rahmens, den ihnen ihre eigene Organisation steckt. Die Systemtheorie besagt, dass Menschen nicht nur agieren, sondern auch ganz wesentlich reagieren und richtet somit das Augenmerk nicht allein auf die Person als Individuum, sondern auf das, WAS zwischen Personen als Interaktion und Kommunikation stattfindet. Führungskräfte haben in Unternehmen zwar die „Macht“, innerhalb ihrer Rahmenlinien Entscheidungen zu treffen, doch diese sind durch zahlreiche Vorentscheidungen geprägt, welche durch Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen sowie Regeln innerhalb des Unternehmens vorgegeben sind. Diese Strukturen, um Sprenger zu zitieren, „können so mächtig sein, dass die Bemühungen einer einzelnen Führungskraft nahezu aussichtslos machen. Gleichgültig, wie sie denkt und handelt, gleichgültig welches Ziel sie sich vornimmt und wie sehr sie sich Mühe gibt: Die Prozesse bestimmen das Resultat.“ Nimmt man sich diese Betrachtungsweise zur Brust, kommt man nicht umhin, der Erkenntnis offen zu sein, dass nicht nur die Führungskraft ein exzellentes Umfeld erschafft, sondern eben auch ganz wesentlich das Umfeld veränderungsbereit und passend sein muss, damit eine Person, ganz egal wie ideal diese in ihren Eigenschaften ist oder nicht, glänzen kann.

Möchte man somit als UnternehmerIn Führung im eigenen Unternehmen beeinflussen, wäre es nach dem systemischen Ansatz sinnvoll, dies als Symphonie aus Strukturen, Instrumenten und Organisationsentscheidungen mit der individuellen Passung einer Person auf dieses gegebene Umfeld zu begleiten. „[…] Führung findet also statt sowohl aktiv durch Menschen, als auch passiv durch Strukturen (die wiederum aktiv von Menschen gestaltet wurden und werden). […] Führung ist die Gesamtheit der Führungs-Kommunikationen, nicht nur der Menschen“ (Sprenger, S. 42).

Führung in einem Unternehmen besteht somit also aus der Fähigkeit eines Systems, die gelebten gegenwärtigen Praktiken auf zukünftige Anforderungen hin zu reflektieren und kontrollieren, und eben Anpassungen vorzunehmen. Die Führung wird im Unternehmen somit, abseits von der reinen Personenbrille, zum Supervisor des eigenen Systems, dessen Erfolg davon abhängt, ob die Erkenntnisse der Prüfung auch zu relevanten Veränderungen innerhalb des Unternehmens und somit einer möglichen Verbesserung führt.

Das bedeutet für die Praxis: Trau dich, alte Denkweisen zu überwerfen und in deinem Unternehmen Führungsfunktion und Führungsperson als wechselseitige Einflussnehmer anzuerkennen und Führung nicht mehr allein in den Eigenschaften einer Person, sondern in den Kommunikations- und Handlungsmustern zu messen, innerhalb derer diese sich bewegt und agiert. Beleuchte dein Führungssystem aus einem neuen Blickwinkel.

Leadership

pixabay on pexels

Über Leadership, Wölfe, Einsamkeit und der Suche nach einem Zusammenhang.

Von Kristina Santl

Führung wird oft mit dem „Leittier an der Spitze“ gleichgesetzt. Der einsame Wolf, der Herdenführer, der weiß wo es lang geht. Doch wie ist das wirklich? Was ist dran an diesem Vergleich?

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ein tatsächliches Arbeiten nach diesem Gleichnis auf Dauer nicht funktioniert. Ich habe inzwischen genug Führungskräfte im nahen und fernen Umfeld erlebt, deren Teams entweder ständig zerfallen sind, weil sie unter so einem „Diktator“ nicht weiterarbeiten wollten, oder aber „auf Durchzug“ geschalten und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. In beiden Fällen tritt man eher auf der Stelle mit seiner Abteilung. Denn Innovation und Schaffenskraft entstehen dann, wenn eine Gruppe sich vertraut und das wiederum entsteht erst dann wirklich, wenn man sich kennenlernt. Und kennenlernen kann man sich nur, wenn man sich eine gewisse Zeit hinweg aufeinander einlässt.

Und trotzdem, ein bisschen was ist schon dran an diesem Spruch. Und ich glaube, dass ist eine Lernerfahrung, die eine Führungskraft machen muss und dies auch idealerweise bewusst tun sollte. Denn ganz egal wie nah man seinem Team eigentlich ist und wie intensiv das Vertrauensverhältnis und die Zusammenarbeit, Schulterklappen in einem klassischen deutschen Unternehmen bedeuten immer noch, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen treffen zu müssen, die vielleicht nicht allen gefallen, Dinge zu wissen die man erstmal einfach nicht erzählen kann und darf weil man sich an Regeln zu halten hat.

Wirkliches Leadership bedeutet die Fähigkeit, eine Gruppe von Menschen dazu zu befähigen ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich selbst zu entdecken und diese für sich, für die Gruppe und für die Vision des Unternehmens zielführend einzusetzen. Dabei Freude und Begeisterung zu wecken und unterschiedliche Charaktere so zu vereinen, dass ihr auftretenden Reibungsflächen in vorwärtsgerichtete Lösungsorientierung münden. Ich höre schon den ein oder anderen sagen: Ja genau. Aus welchem Psychologie – Wunschtraum – Ratgeber hat sie das denn abgeschrieben. Mir ist, aus eigener Erfahrung, absolut klar, dass das fast schon eine Lebensaufgabe ist. Weil es voraussetzt, an sich selbst zu arbeiten. In diese Definition scheint jetzt das Bildnis des einsamen Wolfes so überhaupt nicht rein zu passen. Und doch glaube ich, dass man diesen in sich selbst irgendwann entdecken muss um, umfassend genau zu dem oben beschriebenen Leader werden zu können.

Man kann eine Gruppe von Menschen nur dann vereinen, wenn man sich seiner selbst bewusst ist. Das bedeutet aus meiner Sicht auch, sich einmal bewusst von der Gruppe abzugrenzen. Eine nahe und zugewandte Führungskraft zu sein bedeutet trotzdem, sich abgrenzen zu können. Eigene Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken bewusst wahrzunehmen, diese dem Team auch mitzuteilen und dabei auch zulassen zu können, dass andere Meinungen bestehen und gegebenenfalls diese auch durchgesetzt werden. Denn ganz entgegen dem klassischen Gedanken des einsamen Wolfes, der seine Richtung durchsetzt verstehe ich es so, dass die Kunst darin besteht eben erst recht andere Meinungen, Ansichten und Vorschläge neben seinem eigenen bestehen lassen zu können und diese auch anzunehmen. Man muss kein „karrieregeiler“ Egoist sein damit einem das schwer fällt. Ich als Person neige zum Beispiel eher dazu, zu viel beschützen zu wollen und andererseits „gemocht zu werden“. Das bedeutet, wenn ich auf meiner Meinung beharre dann eher aus Angst und wenn ich einknicke, dann aus meinem Bedürfnis heraus zu hören „stimmt du hast recht“.

Eine meiner wertvollsten Erfahrungen mit meinem Team, war ein Meeting zur Reorganisation im Haus. Wir wollten ausplanen, wie wir als Gruppe damit umgehen und welche Auswirkungen es auf unsere Aufteilung und Prozesse haben sollte. Der Vorschlag, den ich in diesem Meeting zur Diskussion stellte, hätte eine große Umorganisation im Team bedeutet. Und es war ganz klar, dass nicht alle davon begeistert sein würden. Ich spürte das Aufflackern meiner oben genannten Persönlichkeitseigenschaften und entschied mich bewusst mit diesen zu arbeiten. Das Ergebnis daraus, war eines der fruchtbarsten und gelöstesten Teammeetings, was wir seit langem hatten. Es wurde nicht meine Lösung. Wir fanden eine bessere. Eine, mit dem das Team gut leben und arbeiten kann. Es war eines der offensten Gespräche der Gruppe, in der jeder seine Herausforderungen, Sorgen oder auch Ängste darlegte und wir uns gegenseitig alle einen großen Schritt näherkamen. Einfach dadurch, weil eingangs ich und dann auch alle anderen sich selbst anerkannten und auch offen darstellten. Jede Person als Individuum anzuerkennen und zu erkennen half dabei, dass die Gruppe miteinander schwingen konnte.

Das mag jetzt klingen wie eine Kleinigkeit, doch für mich bedeutete es eine sehr wichtige Erkenntnis. Einsamer Wolf ja – im Sinne von ich lasse los und lasse zu. Ich bringe meine Ideen und Vorstellungen ein, die aus meinem (oft auch einseitigen) Wissen über Ereignisse innerhalb des Unternehmens geprägt sind. Ich kann dadurch Impulse geben und durch gezieltes Fragen und Leiten des Termins, dem Team die Möglichkeit geben eine für alle passende Lösung zu erarbeiten. Damit verteile ich Last von meiner Schulter auf mehrere ohne die Zügel aus der Hand zu geben, ich habe ein glückliches Team, ich kann maximal transparent sein denn durch Offenheit erzeuge ich Verständnis. Und was das Wichtigste ist – ein Wolf ist ein Rudeltier und ein Rudel funktioniert nur gemeinsam. Das alte Bild des starken diktatorischen Leittiers ist längst überholt. Gemeinsam ist man stark.

Organisationsentwicklung

JESHOOTS.COM on Unsplash

5 Gründe, warum in Unternehmen die Strategieumsetzung fehlschlägt

Von Marcus Winterfeldt

Wir sind uns einig, dass für wirksame Strategieumsetzung Kommunikation eine hohe Bedeutung hat. Überspitzt gesagt: wenn Führungskräfte die Kommunikation der neuen Unternehmensstrategie meistern, wäre die Neuausrichtung der Mitarbeiter sicher und widerstandslos überwunden. Diverse empirische Forschungen in den letzten Jahrzehnten belegen jedoch das Gegenteil. Es wurde wiederholt gezeigt, dass 50 – 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben hinter den gewünschten Ergebnissen zurückbleiben.

Unmengen von „Slides“ zur Strategie sind schnell gemalt und verbreitet, jedoch die Umsetzung in echte unternehmerische Wertschöpfung ist eine Kunst. Jeder weiß, Strategieumsetzung ist dann Führungsaufgabe, wenn die Leistung durch die strategische Initiative verbessert werden soll.

Wir sind uns einig, dass für wirksame Strategieumsetzung Kommunikation eine hohe Bedeutung hat. Überspitzt gesagt: wenn Führungskräfte die Kommunikation der neuen Unternehmensstrategie meistern, wäre die Neuausrichtung der Mitarbeiter sicher und widerstandslos überwunden. Diverse empirische Forschungen in den letzten Jahrzehnten belegen jedoch das Gegenteil. Es wurde wiederholt gezeigt, dass 50 – 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben hinter den gewünschten Ergebnissen zurückbleiben und finanzielle Verluste hinterlassen.

Natürlich sind klare und konsistente Botschaften wichtig. Wie werden aber (frei nach Drucker “Culture eats strategy for breakfast”) mächtige, unausgesprochene Botschaften innerhalb der Organisationskultur berücksichtigt, die der offiziellen Rhetorik widersprechen? Welche Führungskräfte kennst du, die sich bei der Strategieumsetzung mit Emotionen in ihrem Verantwortungsbereich befassen? Welche Rolle spielen kollektive Emotionen, d. h. Emotionen die von Stakeholdergruppen innerhalb (z. B. Mitarbeiter) und außerhalb (Kunden oder Investoren) der Organisation erlebt werden?

Drucker konsequent weiter gedacht bedeutet: der Erfolg der Führungskräfte zur Umsetzung ihrer Strategie ist von der emotionalen Treue der Stakeholder abhängig. Was erlebe ich jedoch in der Praxis: Führungskräfte konzentrieren sich bei Umsetzungsaktivitäten und Kommunikation auf die Ratio entlang von Zahlen, Daten, Fakten und vernachlässigen Emotionen. Drucker legt jedoch Nahe, dass für subtile, non-verbale Zeichen kollektiver Emotionen empfängliche Führungskräfte glaubwürdiger hinsichtlich der Führung strategischer Veränderung sind als andere.

Klingt theoretisch, ist es auch. Deswegen ein Beispiel aus dem Führungsalltag: mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du Teil des Problems, wenn du in deinem Verantwortungsbereich einen Verdrängungswettbewerb bei der Leistungsbeurteilung führst und Mitarbeiterleistung in eine Rangfolge zu bringen versuchst. Unabhängig von der individuellen Leistung wird dabei ein gewisser Prozentsatz von Mitarbeitern immer als „unterdurchschnittlich“ oder „schlecht“ eingestuft. Angestellte mit niedrigem Rang werden dann nicht für Förderungen und Lohnerhöhungen vorgesehen und manchmal sogar entlassen. In einer solchen Umgebung werden deine Mitarbeiter vorsichtig im Wettbewerb untereinander. Jeder versucht sich mit Mitarbeitern zu umgeben, die ihn im Vergleich besser aussehen lassen. Wenn du das machst oder gut findest, ist dein Führungsstil sehr wahrscheinlich von wenig emotionaler Bindung geprägt.

Wissenschaftler haben die fünf emotionalen Barrieren für die Umsetzung einer Strategie in Organisationen identifiziert. Jede für sich bedroht den Erfolg deiner Transformation, indem sie das Gefühl der Dringlichkeit, das Engagement für und das Einlassen auf eine gemeinsame Aufgabe verhindert:

Misstrauen und mangelnder Austausch von nützlichen und zeitkritischen Informationen

Eine politisch geprägte Mentalität, die die Sichtbarkeit im Management vor eigene Aktivität priorisiert. Dies führt dazu, dass niemand der Bote schlechter Nachrichten sein will. Auf Probleme wirst Du nur dann aufmerksam (machen), wenn es zu spät ist. Die strategische Ausrichtung wird durch das Horten von Information zwischen den Spielern. Führungskräfte sehen ihre Kollegen als Konkurrenten.

Geringe Empfänglichkeit für Veränderungen

Selbst offensichtlich und nützliche Veränderungen sind einfach zu erklären, aber schwierig umzusetzen. Du musst deinen eigenen Willen und die Fähigkeit zur Veränderung beweisen, bevor Du andere darum bittest.

Reden und unabgestimmtes Handeln

Du musst deine Mitarbeiter in Richtig eines gemeinsamen Ziels begeistern. Ansonsten werden Teams tendenziell in unterschiedliche Richtungen abdriften und zu Silos. Die Silos wieder zu integrieren ist aufwändig und dauert.

Mechanisches Handeln

entsteht, wenn Du nichts dagegen tust, dass deine Mitarbeiter unter hohem Zeit- und Leistungsdruck zu Gewohnheitstieren werden anstatt den Versuch zu wagen, innovativ zu sein.

Selbstzufriedenheit

Angesichts der zu erwartenden Anstrengung und des Risikos des Scheiterns eines strategischen Wandels, glaubt die Organisation als Ganzes, dass der Status quo gut genug ist, warum also die harte Arbeit auf sich nehmen?

Dein Schlüssel zum Erfolg: Verbringe deine Zeit damit, die passende Balance zwischen Ratio und Emotion zu finden. Wende für die Ratio (solide Strategieentwicklung) soviel Zeit und Energie wie nötig und so wenig wie möglich auf. Sei gleichermaßen bestrebt, dich emotional zu engagieren. Damit investierst du eine Kultur, die den Geist der Veränderung schnell aufblühen und die erfolgreiche Strategieumsetzung forcieren wird.

Organisationsentwicklung

Andrea Piacquadio von Pexels

Ist kollegial-selbstorganisierte Führung ein hilfreiches Modell?

Von Marcus Winterfeldt

Im Zeitalter des Internet ist es viel einfacher geworden, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Diese neuen Geschäftsmodelle sorgen für eine große Dynamik und Komplexität in bestehenden Unternehmen, weil diese sich anpassen und neu erfinden müssen. Für einen dynamischen und komplexen Kontext ist schwer vorhersehbar, wann und wo in der Organisation welche Kooperationen notwendig sind. Deswegen müssen Verantwortung, Führung, Entscheidung und Kooperationen situativ gestaltet werden.

Organisationsentwicklung kennt jeder. Gabler definiert dazu „Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellem Verhalten zustande kommt, und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Arbeitnehmer.“ Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Mal davon abgesehen, dass wohl niemand gern ein „Betroffener“ ist. Wie passt denn jetzt noch agil dazu? Eine Definition liefern Oestereich und Schröder: „Agile Organisationsentwicklung ist die schrittweise pragmatische Weiterentwicklung einer Organisation durch kontinuierliche praktische Erprobungen einzelner Veränderungen mit anschließender Nutzenbewertung und Fortführungsentscheidung mit kollegial-selbstorganisierten Führungsprinzipien.“ Kollegial-selbstorganisierte Führung. Wie soll das den bitte gehen?